Los otros (o el amor en los tiempos de AI-girlfriends)

Es fácil sentir que las demás personas son tan difíciles que nunca podremos comprenderlas del todo.

Tenía escrito un artículo algo más filosófico sobre el pensamiento de Levinas en la actualidad, pero un par de lecturas recientes me han hecho cambiar por completo lo que había escrito y enfocarme en una única paradoja:

Justo cuando más necesitamos la fricción que aportan los otros (porque es en el desacuerdo y en el choque de puntos de vista donde maduramos y pensamos mejor), nuestras relaciones se han vuelto más controlables que nunca.

Cuando digo “controlables” me refiero a que podemos pausar, eliminar o silenciar interacciones con un clic. El problema es que la vida no tiene un “botón Esc”. Y aquí surge la paradoja: nuestra capacidad de autorregulación está disminuyendo, precisamente cuando la tecnología nos permite supuestamente gestionar las relaciones humanas mejor que nunca.

El problema filosófico

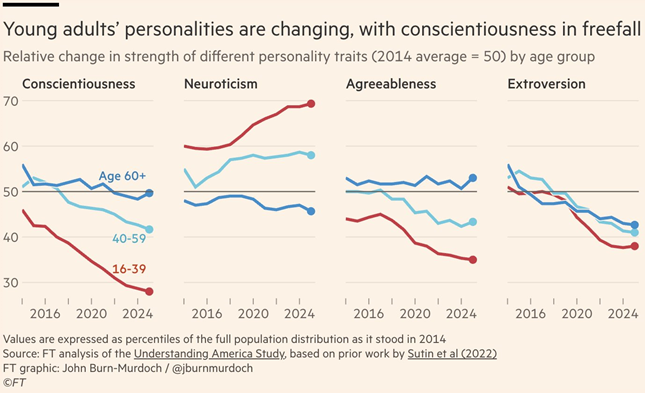

Estos datos, que creo que llegan desde muchas direcciones, me hacen pensar mucho en el problema del "otro" en filosofía.1

La complejidad del otro es ignorada por los sistemas técnicos de conocimiento que se enfocan en lo tangible, pero acercarse al otro es uno de los grandes problemas humanos por excelencia.2

¿Qué quiero decir? Pues que el otro es un problema porque cuesta pensarlo como un “yo”. Levinas lo concibe como un infinito, una asíntota que nunca alcanzaremos.3 La comprensión de las otras personas debería ocupar una parte importante de nuestra vida, y si no lo hace, algo estamos haciendo mal.

No hay atajos: hay que pasar tiempo con los otros, ilusionarse con ellos y sufrir por ellos.

Hay personas especialmente dotadas para entender al otro (no es exactamente lo mismo que la empatía), y a menudo, cuando uno no ha hecho los deberes, se nota en que a alguien “le falta calle”, que tampoco lo resume todo, pero toca algo. Supongo.

El problema psicológico

Esta dificultad “filosófica” tiene bases biológicas muy concretas: la evolución nos hizo analizar a los otros de manera muy diferente a cómo nos analizamos a nosotros mismos.

Además, como los otros son TAN importantes para nuestra supervivencia, nuestro cerebro no los juzga de manera neutral. Analizamos a cada persona según la “etiqueta” que tiene respecto a nosotros: amigo, enemigo, desconocido, familiar.4

Además, es difícil establecer una “estructura” de relaciones posibles con el otro: los aprendizajes no son lineales, no hay un “Learning Path” progresivo, y a veces se aprende más de una amistad de un mes que de una relación sentimental de dos años.

Y algo importante: en general, “no sentir” es sinónimo de “no aprender” en el problema del otro.

Aunque no hay caminos establecidos, sí hay personalidades y maneras de ser que premian las vivencias con y contra el otro. Y aquí es donde entran las interferencias.

El problema moderno

Hoy esta fricción no se acepta como condición básica de vida: se vive casi como una anomalía.

Como ejemplo de lo que me dio que pensar últimamente, tres personas distintas me compartieron esto el otro día:

Sin entrar en los detalles de la figura, creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba al principio de nuestra autorregulación decreciente. Las tecnologías⁵ fagocitan un poco el incentivo positivo que ofrece el otro, y por eso nos aíslan!

En otras palabras, es normal aislarse tras una ruptura, un desencanto, un golpe a la autoestima. Pero la biología tiene otros planes, y aquí está el problema: estamos diseñados para depender del otro de maneras que van más allá de la voluntad consciente.

Somos seres relacionales por diseño evolutivo: el otro no es solo compañía, es el espejo que necesitamos para existir psicológicamente, y tenemos incentivos poderosos para acercarnos de nuevo.

Metáfora tonta: necesitamos al otro como un teléfono necesita la red. Puedes ponerlo en “modo avión”, pero deja de ser un teléfono.

Este bucle entre el otro y el yo (o sea, entre estar en contacto con el otro o estar aislado) es frágil. Muchos de nuestros problemas psicológicos o sociales son consecuencia de este bucle funcionando mal. Dominarlo será cada vez menos común y, por tanto, más valioso.⁶

Dada la importancia de este frágil equilibrio, estamos viendo aparecer sustitutos tecnológicos de la relación humana (un rol tradicionalmente ocupado por personas). Estos “placebos relacionales” pueden parecer inofensivos. Al fin y al cabo, si alguien es feliz con una pareja robot o una “AI girlfriend”, ¿cuál es el problema?

El mismo que tiene un músculo que no se ejercita: se atrofia.

____________

La filosofía ya nos recordaba la imposibilidad de abarcar al otro (Levinas). La psicología nos explica por qué: el cerebro etiqueta y tiene sesgos. La tecnología añade la trampa final.

Imagina alguien que solo ha tenido relaciones que puede pausar cuando las cosas se complican. Puede parecer paradójico, pero para ser una persona funcional necesitamos precisamente esta disfunción controlada que es la relación con el otro.

La humanidad no se juega en la perfección, sino en la fricción. El otro es el ejercicio que nos hace humanos.